header image

2011.03.06

2011.03.06

2011.02.13

昨年末、奈良ホテル様に私の大和茶のラインナップの中から“かぶせ煎茶の玉響/たまゆら”をご提案させて頂きました。

ひとりでも多くの方に奈良の大和茶を伝えて頂きたくて、私のお茶に対する想いをスタッフの皆さまに聞いて頂きました。

結果、皆さんに共感して頂き、2010の平城遷都1300年祭が終わったあとの企画として考えておられた正月メニューのひとつとしてティーラウンジで採用していただくことになりました。

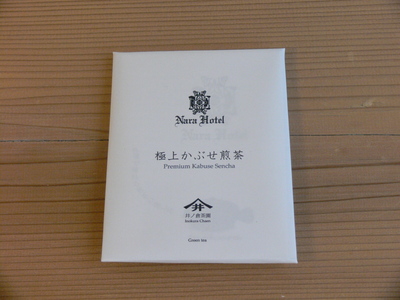

又、お正月の間だけ全客室に、奈良ホテル仕様の「極上かぶせ煎茶“玉響/たまゆら”」を置いて頂く事になりました。

その後、通常メニューとして正式に採用していただくことになりました。

ティーラウンジでの大和茶のセッティングについても提案させて頂きました。

山本直美さんのヒノキの盆、“玉響”の青い水色(すいしょく)が映える小ぶりの透明グラス、水野博司さんの二人用オリジナル急須、それらが緑の美しいティーラウンジに調和していると思います。

2011/2/11、奈良ホテル様からお招き頂き、美味しいお茶の淹れ方講座を実施しました。

一度に8個以上の急須を使い、湯を冷まし、茶葉を入れ、お茶の広がりを見て、淹れるタイミングを計り、一方では説明して行くのが大変でしたが、お客様には喜んで頂いたと思います。この講座については空中大和茶カフェの経験が活かせたと改めて実感しました。

http://www.narahotel.co.jp/restaurant/season_page_04.html#ev04_03

2011.02.08

前回に引き続き、新宿パークタワーOZONEで行うTEIBAN展は3回目です、垣本鉄工所さんとのコラボレーションにより、設えが前回よりさらにバージョンアップしました。黒滝村の徳田銘木さんの檜の天板に磨きステンの脚の茶机、丸山繊維さんの蚊帳生地も用いて垣本さんが制作した照明スタンド、畑のギャラリーから持ってきた本棚と椅子でInokuraの雰囲気も残し、白い犬の山本さんの演出で檜の鉋クズを丸めたオブジェが空間に漂い、全体として“ほっこり”とした雰囲気をかもし出して頂きました。

今回は、商品のラインナップも増え、お茶の種類ごとに名前も付け、オリジナル茶缶も作りました。ギフト商品も充実させて、水野博司さんにお願いしたオリジナル急須、刺し子生地で作ったオリジナルバッグと、売り場を想定した形でのぞみました。

前回は一人で大変だったので今回は妻にも参加してもらいました。会場の真ん中で茶農家の仲間たちによって行われている空中大和茶カフェにもお客様が途切れたら参加しようと思いつつも、このたびの良い場所と設えのおかげで、沢山のお客様が来て頂き、自分のブースでお茶の淹れ方と想いを伝える事だけで精一杯でした。

12月のTEIBAN展に来て頂いた時のお客様も何人か来て頂き、これがリピーターと言う感動なのですね、むちゃくちゃ懐かしく親しく感じられました。前回の時お名前を書いて頂いた方に年賀状しか出さなくて、今回の案内が出来なかった事、ブログの更新が止まっていた事が恥ずかしく思います。「あれからお家で淹れてみたけどあの味が忘れられなくて」と言って来て頂いたお客様もおられました。お茶好きな人がまだまだ沢山おられる事、本当に勇気づけられます。田舎者の私でも飲まれている方の表情で分かります。美味しくて感動されている時はだれでも朗らかな顔をになります。私はその笑顔を見るために精一杯頑張ってるのだとと思います。そのことが何よりものモチベーションにつながっています。

今回は百貨店の各バイヤーの方も多く来て頂きました、又この新宿パークタワー内パークハイアット東京の皆さまもブースに来て頂き、ピークラウンジで御使い頂いている、“玉響/たまゆら”を試飲して頂きました。

また、OZONEの太田様、木村様、取締役中田様にも来て頂きました。中田様は急須を自分で造られるくらいのお茶好きだそうで、お話をうかがっているうちに私も急須作りにチャレンジしたいと思いました。

4日の夜、妻にパークハイアット東京からの夜景を見せたくてTEIBAN展が終わってから41階ピークラウンジ&バーに行きました。満席でしたので52階ニューヨーク グリル&バーで、ジャスの生演奏と最高の夜景が見える席に案内して頂き、パークハイアット東京での夜のひとときを満喫することにしました。周りは外国の人が7割でオシャレにグラスを傾け、皆が素敵な時の流れに身体を任せているようでした。そのあとでピークラウンジのバーカウンターに席を移動しました。

マネージャーが特別にシェイカーを振って、私達にオリジナルカクテルを作って頂きました。ウオッカベース+日向夏の大和茶カクテルとイチゴ+ヨーグルトカクテルです。カクテルを作る手際の良さ、道具を扱うしぐさはプロの手さばきです、シェイカーを振りグラスに丁度よく注がれる様、カッコいいです。お茶の淹れ方もバーテンダー風にリズミカルにやってみようかと密かに考えました、今後カクテルもチャレンジしたいですね。

パークハイアット東京では「極上の世界」を体験させて頂きました。シンプルな佇まいで何風でもなく落ち着いた雰囲気の中、スタッフがとても気さくで上品なのが印象的でした。

スタッフ皆さんの無駄のない動き、心に響くサービス、これこそが「パークハイアット東京流のおもてなしの心」なのだと思いました。

2011.01.19

私は道具が好きです。良いお茶を作るためには優れた道具が必要です。

お茶の栽培管理機から茶刈機、製造機械まですべてが私にとっての信頼できるパートナーです。

私たちが大切に育て丁寧に製造したお茶を、美味しく飲んで頂くために欠かせない道具は、もちろん“急須”です。

十年前に父親から経営を譲り受けてから、量産経営から良質茶生産に取り組み、「平成十五年奈良県茶品評会一等農林水産大臣賞」、「平成十六年関西茶品評会一等農林水産大臣賞」受賞したのを切っ掛けに、極上茶の淹れ方にも興味を持ちはじめました。

正直に言って、生産はしていても淹れ方は人に教えられるレベルではなかったのですが、平成一七年に日本茶インストラクターを取得し、色々な場でお茶を淹れる機会が増えたこともあって、自分なりの美味しい淹れ方を会得したと思っております。

そして、さましたお湯を注いだ時にしっかりと茶葉が広がり又注ぎやすく最後の美味しい所のお湯が残らない“急須”の重要性に気づきました。それも最近よく見られるようになったステンレスの腰編みが浮いたタイプではなく、手作りの陶器の茶こしがある“急須”です。

以前から井ノ倉茶園の“極上かぶせ煎茶”をお求め頂いている御客様からどのような急須が良いのか、又良い急須はなかなかありませんねという声を頂いておりました。

昨年、質感の良い急須を見つけ、その作家、常滑焼の第一人者「水野博司」さんに思い切って電話をしてみました。おそるおそる切り出したのですが、とても優しい口調で、いつでもお越しくださいとのことで、急須職人としてもお茶生産者の意見もお聞きしたいと言う言葉を頂き大変うれしく、さっそく愛知県常滑市に向かいました。

お会いすると想像通りの優しい方でご夫婦仲良く自分のリズムでお仕事をされていました、そしてすごく研究熱心で、各茶産地を回り生産者の話を聞き、イベントで各地に出向いては、気になる急須を買い使ってみて研究するそうです、最後には半分にカットして、その断面と自分の急須とを比べるそうです。

現在六一歳ですが良い急須を作るためにチャレンジされています。何回かお邪魔し又水野さんも、奈良に来て頂くようになりました。

私はかねがね理想の急須を探しておりましたので、これから進めていく井ノ倉茶園のプレミアム商品として、オリジナル急須を頼んでみました。

そうすると快く引き受けて頂き約一ヵ月半かけて完成、2011/01/15念願のオリジナル急須を自宅まで水野さん直直に持ってきて頂きました。

さっそく極上かぶせ煎茶を淹れました、思ってた通り抜群に使いやすく上品な細いお湯を注げます。

その急須は二人用と五人用の二種類です。

土は愛知県知多半島(柔らかい土)と、滋賀県信楽(荒いプツプツの風合い)と、岐阜東野地方(固い)の土をブレンドし何回も何回も繰り返し土を漉して滑らかな土を作り、丁寧に丁寧に作られた急須です。1,250度の高温で焼かれているので非常に固く蓋を閉める時の音がとても綺麗です。1ミクロン単位で創られた隙のない仕上がりの美しさは完璧です。

形は少し平たく茶にお湯を注いだ時の茶葉の広がりが分かりやすく、とても持ちやすくお湯切れがいいです。こだわって作られている所は、お茶を注ぐ時急須から出るお茶が、清水の様に細く、湧水が注がれていく様なイメージを持って創られています。蓋の先は橋の欄干(キボウシ)をイメージし、とても上品です。

又茶こしの穴を細かくしてもらったのに湯切れがいいのは企業秘密です。

そして釉薬を使っていないので、渋みを取ってくれ、お茶が格段に美味しく入ります。

まだすごいのは、使いこんでいくと素朴な土の光沢が出て深みのある風合いが出てきます。

まさに水野さんの優しさが伝わる作品です。

この急須を「急須で淹れる煎茶の愉しみ」井ノ倉茶園のマークにさせて頂いております。

<陶歴>

1979中日国際陶芸展入選 1980日本伝統工芸展入選 中日国際陶芸展入選 イタリア・ファエンツァ国際陶芸展選抜出品 1982日本クラフト展入選 中日国際陶芸展入選1983日本クラフト展入選 1985日本クラフト展クラフト賞受賞 金沢国際ゼザインフェア佳作受賞 1989国際陶磁器美濃‘89入選 1990伊丹クラフト展入選 1992国際陶磁器美濃‘92入選 日本工芸展招待出品 1993工芸都市高岡‘93クラフトコンペ入選 2005工芸都市高岡‘05クラフトコンペ入選国際陶磁器美濃‘92入選 1993工芸都市高岡‘93クラフトコンペ入選 2005工芸都市高岡‘05クラフトコンペ入選クラフトコンペ入選 2005工芸都市高岡‘05クラフトコンペ入選日本のクラフト・手・もう一つの生活展にてクラフト・センター賞受賞東海伝統工芸展 6回入選その他各地にて個展、グループ展

陶房 博司 水野博司

2010.12.24

TEIBAN展に出展しました。TEIBAN展とは、地場産業が一時的なヒット商品を目指すのではなくて、永く愛されるモノづくりを目指すという方向でベクトルを合わせて「想い」を合同で伝えるという新しい発想の展示会です。

その中には、奈良の茶生産者と県が一体となって進めてきた“空中大和茶カフェ”(お茶の美味しい飲み方を実演しながら茶農家の想いを伝えるプロジェクト)も行われました。

今年の2月に引き続き新宿パークタワー1Fで開催したものです。

カフェの中央には徳田銘木さんから提供していただいた樹齢600年の吉野杉のテーブルが自然のエネルギーを演出し、そこで行う“空中大和茶カフェ”に多くのお客様から賞賛を得ることが出来ました。

私は今回プロジェクトのメンバーに申し訳なかったのですが、井ノ倉茶園のブースを設けて頂き、蚊帳生地に覆われたゆったりした空間の中で、お客様に茶畑での手摘みの雰囲気や、生産者の立場から提案できるお茶の愉しみ方や、新しい取り組みなどをお伝えしながらゆっくりと一服してもらう様にしておりました。

このパークタワー内のパークハイアット41階ピーク ラウンジで採用されている“大和茶”は、井ノ倉茶園の“極上かぶせ煎茶”ですが、そのお茶を振舞わせて頂きました。

今年の全国茶品評会において農林水産大臣賞を受賞したお茶を入札販売で自らが落札しましたので、そのお茶もお茶好きな方々にご案内しておりました。

TEIBAN展の主旨に沿って外に向けてPRするという形をとらずに、それぞれのモノづくりへの「想い」が共感していただけるかを確認するというスタンスで臨みましたので、その姿勢によってお客様から多くのことを学ぶことが出来ました。

中でも印象的だったのは一人で来られた上品な女性からの次のようなお話です。

「子どもを叱る時、まずそこに座りなさいと言って、お茶を淹れて飲ませて、互いの心を落ち着かせてから話をする」ということをお母様から受け継いてこられたそうです。

そうすることで、相手に言いすぎない、お互いを分りあえる。その方自身もそのように育ってこられたと聞かされました。

わたしは、あらためてお茶の持つ力、日本文化の心の深さみたいなものを教えられました。

パークタワーの1階に繰り広げられたTEIBAN奈良展のたたずまいが、ハイセンスな形でデザインされているので、感性の高い方々にも来て頂けるのだと思います。本当にさまざなことを学ぶことが出来たというのが実感です。

次回は、来年2月3日~6日同じく新宿パークタワー1F OZONE TEIBAN展を開催致します。

2月はラインナップを充実し、精一杯チャレンジしていきたいと思っております。

2010.11.18

最近ものすごい勢いで沢山の方と出会う機会が多くなりました。

これはすべてお茶のご縁です。

少し前に雑誌で紹介されたのをきっかけけに、月ヶ瀬の山のてっぺんまで、何度もお茶を買いに来られるお客様がいらっしゃいます。

東京で日本茶のカフェによく通っておられるそうで、是非美味しいお茶を飲みたいと家族で来られました。

これは大変だと思いましたが、我が家の茶室でいつものようにお茶の淹れ方を実演しながら、お茶を楽しんでいただくことにしました。想いが通じたのか皆さん喜んで頂き、お子さんまで「美味しいもっとほしい!」と言っていただき最高の気分でした。

沢山注文頂きお茶を取りに行っている間に、偶然サルが庭を歩いていたみたいで、奥さんが「サル飼っているんですか?」って、「私もサルを見たのは一度しか無いんです。」お子さんも「またサルが来るかなあ」って。

「いやー私はサルには来てもらいたくないです」って答えると、皆で大笑いしました。

今でも仲良くして頂き、お友達を沢山連れて来ていただきます。こんな出会いが何よりも楽しいですね。

私のお茶を飲まれて美味しいと感じられたかどうかはひと目で分ります、今までの皆さんが納得していただいた顔は私の勲章として大切に保存したいと思います。

美味しくなれという想いで淹れると、気持は伝わるんですね。

2010.11.12

今日は、茶園の改植(弱っている茶の木を植え変える作業)を行っていました。

この畑は36年間立派に茶の芽を吹き、初回茶園品評会で一等知事賞を頂いた畑です。その一部に大きな石があるため生育が悪い箇所をユンボで茶の木を抜く作業です。

良質な茶の木を作るには、根の張りが重要です、排水がよく柔らかい土があれば立派な茶の木が芽吹いてくれます。

自分が10歳の頃、この畑にお茶を植えるのに親やおじいちゃんや、沢山の人に手伝ってもらった記憶がよみがえり、弱った茶の木を抜く時、少し胸が痛くなりました。

背が低かった私は、今は亡きおじいちゃんの甚平(じんべい)を着ると足まであつたので、みんなに笑われた記憶が懐かしく思えました。

そして、抜くところを最小限にすることにしました。

2010.11.10

小学校の頃、お茶時期になると自宅の横にある茶工場からガチャンガチャンと精揉機(お茶の形をつける機械)の音と、甘い香りに引かれてよくのぞきに行っていました。もっと小さい頃は、刈り取られた茶の芽の中に入って遊んだ記憶があります。

幼い時に感じた新芽の香りとお茶を蒸した時の甘い香り、

私は今でもあの香りと機械音がここち良いのかもしれません。

緑茶を製造する工程で一番大切なのは“蒸し”です。

機械化された現在でも最適な“蒸し”を決めるのは人の感性です。

蒸し機は蒸気量・撹拌・角度で、設定しますが、最高の甘い香りと綺麗な色が出るところが一ヶ所しかありません、それを見つけ出せるのは人の感性。

それはまさしく、神が下りてくる様な一瞬の時なのです。

2010.11.09

お湯を冷まし、それを急須に丁寧にそそぎ入れ

少し待って、茶葉が八分目開いた状態が淹れ時です。

透明な青みを帯びた水滴が、緑の香りを漂わせながら

湯のみを満たしていく

この時(とき)と間(ま)が、私は好きなんです。

それは、お茶を介して目の前の人とつながっていくと

確信できる瞬間だからです。

きれいな水や空気、緑に囲まれた地球を大切にしようと言われながらも

誰もが、身の回りのさまざまなことを抱えながら懸命に生きています。

そんな中で、いつの時代も、私たちが最も大切にしないといけないのは

「人と人のつながり」だと思うんです。

“お茶でも一服”は、それを演出する先人の知恵ではないのでしょうか。

井ノ倉光博